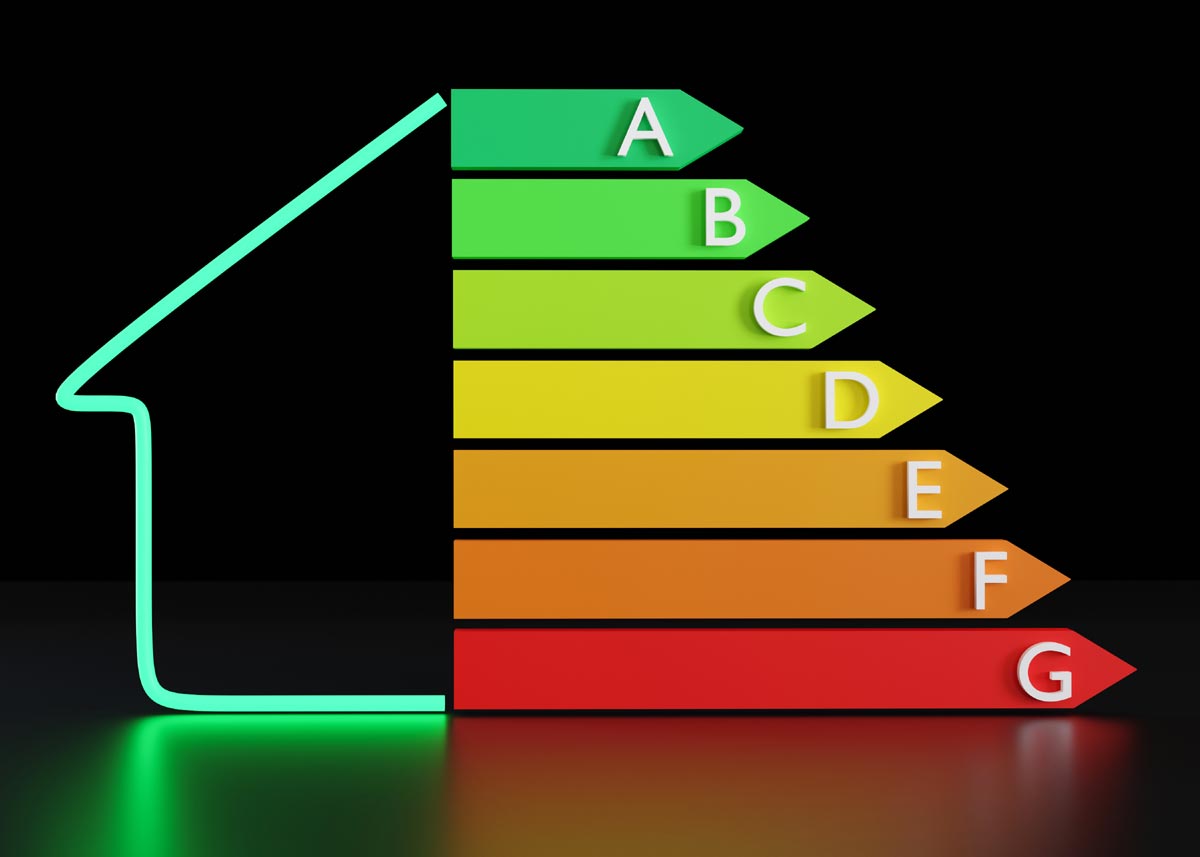

L’étiquette énergie classe un logement de A à G sur la base d’une consommation conventionnelle exprimée en kWh d’énergie primaire par mètre carré et par an. L’étiquette climat traduit, pour sa part, les émissions de gaz à effet de serre en kgCO₂/m²/an. Cette lecture sert aux vendeurs, bailleurs, acheteurs et locataires pour comparer des biens, contrôler les mentions à publier dans les annonces immobilières et planifier des travaux adaptés, en relation avec la méthode de calcul.

Sommaire

Ce que signifie chaque classe

La gradation de A à G correspond à des intervalles de consommation conventionnelle. Les classes élevées indiquent des besoins importants ; les classes A et B renvoient à des besoins réduits et à des systèmes performants. Entre les deux, les classes C et D regroupent une part importante du parc avec des configurations variées selon l’époque de construction, les parois et la régulation.

Différences fréquentes entre théorie et factures

Le DPE applique des hypothèses d’occupation standard. Les factures réelles diffèrent selon la température de consigne, le nombre d’occupants, la durée d’aération, la présence de télétravail et le réglage de la régulation. Un même logement peut donc présenter des dépenses différentes d’un ménage à l’autre. Pour rapprocher théorie et réalité, la comparaison s’effectue à surface équivalente et à système comparable.

Les écarts récurrents se corrigent souvent par des ajustements simples : programmation des plages de chauffe, équilibrage des débits de ventilation, entretien des générateurs. Les limites de la convention sont expliquées dans la page consacrée à la définition et à l’opposabilité du DPE.

Tableau : lecture croisée énergie/climat

| Cas de figure | Interprétation | Action prioritaire |

|---|---|---|

| Bonne énergie / mauvais climat | Consommation maîtrisée mais énergie fortement émettrice | Changement d’énergie ou de générateur |

| Mauvaise énergie / bon climat | Besoins élevés avec énergie peu carbonée | Isolation et étanchéité à l’air |

| Deux étiquettes dégradées | Cumul de besoins élevés et d’énergie émettrice | Parois en premier, systèmes ensuite |

Repérer un logement très énergivore et anticiper les conséquences

Un logement classé F ou G présente des besoins importants. La conséquence immédiate concerne les charges de chauffage et le confort d’hiver. Selon les calendriers réglementaires, la mise en location est progressivement encadrée pour les biens les plus énergivores ; les jalons utiles sont rassemblés dans la page dédiée à la location des passoires énergétiques.

Dans le cadre d’une vente, certaines configurations déclenchent un audit énergétique afin de présenter un scénario de rénovation argumenté. Cette articulation entre DPE et audit permet d’objectiver un parcours de travaux et d’établir un ordre de priorités.

Liste d’indices techniques à examiner

- Toiture et combles : continuité de l’isolation, traitement des trappes, absence de fuites d’air au niveau des jonctions.

- Murs et planchers : nature des parois, présence d’une isolation intérieure ou extérieure, ponts thermiques aux liaisons.

- Menuiseries : type de vitrage, état des joints, coffres de volets, réglages des ouvrants.

- Ventilation : type (simple ou double flux), équilibrage des débits, entretien des bouches et filtres.

- Systèmes : rendement des générateurs, adéquation des émetteurs, régulation et programmation.

Prioriser les actions selon la classe initiale

La progression d’une classe résulte rarement d’un seul geste. Sur un logement classé E ou F, l’isolation de la toiture apporte souvent un gain notable, mais des menuiseries vétustes ou une ventilation déséquilibrée peuvent maintenir des pertes élevées. Sur un logement classé G, une approche par étapes sécurise la trajectoire : d’abord réduire les besoins, ensuite optimiser la régulation, enfin moderniser ou changer de générateur.

Ce principe est développé dans la page consacrée aux travaux prioritaires. Lorsque des travaux sont engagés, un recalcul peut confirmer la nouvelle classe. La durée d’usage d’un diagnostic et les conditions pour en établir un nouveau sont décrites dans la page sur la validité et les délais.

Situations particulières : petites surfaces, bâti ancien, chauffage collectif

Dans les petites surfaces, la part fixe de l’eau chaude et des auxiliaires pèse davantage dans le résultat, ce qui peut dégrader la classe sans refléter une dérive des besoins par mètre carré. Les logements anciens en pierre exigent une caractérisation précise des parois ; une hypothèse par défaut trop défavorable peut tirer la classe vers le bas, ce que détaille la page dédiée aux logements anciens.

En copropriété, la présence d’un DPE collectif et d’un PPPT structure la planification globale. Le raccordement à un réseau de chaleur entraîne des coefficients spécifiques et une répartition particulière des consommations, expliqués dans la page sur le chauffage collectif et les réseaux de chaleur.

Relier la lecture des classes au projet immobilier

Un vendeur vérifie l’alignement entre les mentions figurant dans les annonces et les valeurs présentes dans le rapport. Un bailleur anticipe les jalons applicables aux biens classés F ou G et prépare une trajectoire de travaux étalée. Un acquéreur estime un budget d’usage et identifie les gestes rapides à court terme. Ces usages s’appuient sur les obligations décrites dans la page consacrée au caractère obligatoire du DPE et sur les dispositifs de financement présentés dans la page aides financières.